Cuando una dinastía cae por una deuda no reclamada

Y si les cuento que la dinastía Borbónica accedió al trono de España no por una guerra, sino por no haber pagado una deuda —una deuda que no fue reclamada en tiempo y forma—, ¿me creerían?

Conocer la historia ayuda a comprender el presente. Los historiadores, esas personas concienzudas en la búsqueda de datos y documentación no accesible al cristiano, musulmán o hebreo de a pie, reconstruyen pacientemente el puzle del pasado. Pero a veces, esos hallazgos no se publican, no se divulgan o simplemente se olvidan.

Había una vez un joven francés conocido como Luis XIV, apuesto y ambicioso, nacido en un pequeño pueblo —eso sí, en un palacio nada modesto— que, al cumplir veintidós años, decidió desposar a una joven de su misma edad, hija de reyes que gobernaban un imperio en el que, desde hacía más de un siglo, no se ponía el sol, la bella María Teresa de Austria.

El matrimonio tenía un objetivo claro: sellar la paz entre dos Estados enfrentados durante décadas, el gran Imperio de las Españas y una Francia aún en proceso de afirmación, pero decidida a convertirse en la Grande France. En las capitulaciones matrimoniales se establecía que el joven monarca devolvería la Cerdaña y el Rosellón, ocupados en la última guerra, mientras que la futura esposa renunciaba, para sí y para sus descendientes, a los derechos sucesorios sobre la Corona de las Españas.

Un matrimonio, un contrato y una cláusula imposible de Cumplir

Aquí aparecía un subapartado crucial: a cambio de esa renuncia, el joven rey debía compensarla con el pago de 500.000 escudos de oro. Una suma considerable, pero un precio sorprendentemente bajo para quien aspiraba a asegurar la paz y, eventualmente, abrir una puerta dinástica.

El consejero inseparable —y no por ello menos tenebroso—, el cardenal Mazarino, sabía perfectamente que aquella cláusula era, en la práctica, imposible de cumplir. Francia no disponía de la liquidez necesaria. Mazarino, curtido en la interminable Guerra de los Treinta Años, había hecho buen recaudo mediante comisiones y redes clientelares. Lo de los comisionistas, conviene recordarlo, no es un invento contemporáneo ni exclusivamente hispánico.

Según datos ampliamente difundidos, el llamado cardenal Mazarino acumuló a su muerte una fortuna superior incluso a la del propio Luis XIV: más de treinta y cinco millones de libras, de los cuales ocho millones eran en efectivo.

El precio político de no ejecutar un contrato

Confianza sin control: un patrón que se repite en el tiempo

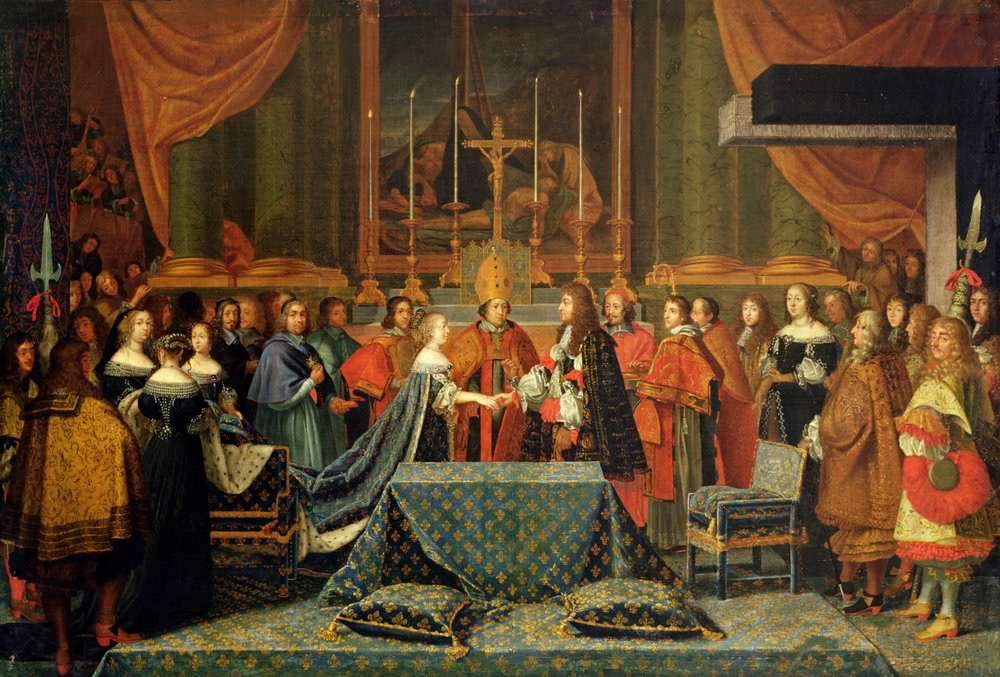

La corona francesa nunca pagó la dote. Aun así, el matrimonio se celebró con toda la pompa imaginable, en tres actos cuidadosamente escenificados: primero, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano, en Hondarribia, mediante poderes; después, el encuentro solemne en la Isla de los Faisanes, en el río Bidasoa; y finalmente, la boda católica, apostólica y romana en San Juan de Luz.

El matrimonio tuvo seis hijos. Solo uno sobrevivió: el primogénito, que llegaría a reinar como Luis XV. La dote nunca se pagó. María Teresa de Austria, por tanto, nunca vio ejecutada de forma efectiva su renuncia a los derechos dinásticos. Y aquí comienza el conocido —aunque pocas veces explicado— efecto mariposa de un contrato incumplido.

No fue solo una guerra. A veces no caen los imperios, sino las dinastías, por algo tan aparentemente menor —y tan decisivo— como una deuda no reclamada a tiempo.

Bajo el reinado de Felipe IV, la Monarquía Hispánica se vio atrapada en una peligrosa combinación de poder delegado sin supervisión efectiva, intereses personales confundidos con razón de Estado y una gestión que ignoró los límites reales del agotamiento económico. El problema no fue únicamente quién ostentaba la corona, sino a quién se permitió ejercer el poder real en su nombre.

Los validos no fueron una anomalía histórica, sino un síntoma estructural: cuando el poder se concentra sin control, el interés del Estado queda subordinado a intereses políticos, económicos o personales. Las consecuencias no siempre son inmediatas, pero sí duraderas.

La dote impagada, la renuncia no ejecutada y el silencio prolongado no son meras anécdotas jurídicas. Son recordatorios de que la negligencia institucional también decide la historia. Y de que la pasividad frente al abuso de poder es, en sí misma, una forma de acción.

La historia enseña —si se la escucha— que quienes ostentan el poder último, ya sean reyes, gobiernos o instituciones, deben extremar el cuidado al elegir a quién se acercan y en quién delegan. Porque no todo el daño se produce por traición abierta; mucho se genera por confianza mal depositada y no supervisada.

Las dinastías no siempre caen por la fuerza. A veces caen porque nadie vigiló a tiempo a quienes hablaban en su nombre.